制作事例

落合陽一サマースクール

「3DGSとAIによる映像制作と地理空間NFT」2024年(博多・糸島編)

「3DGSとAIによる映像制作と地理空間NFT」

クライアント: Table Unstable 実行委員会

2024年制作

2024年7月25日~7月27日 に博多・糸島で開催された、Table Unstable - 落合陽一 サマースクール「3DGSとAIによる映像制作と地理空間NFT」2024年(博多・糸島編)のダイジェスト映像を制作しました。

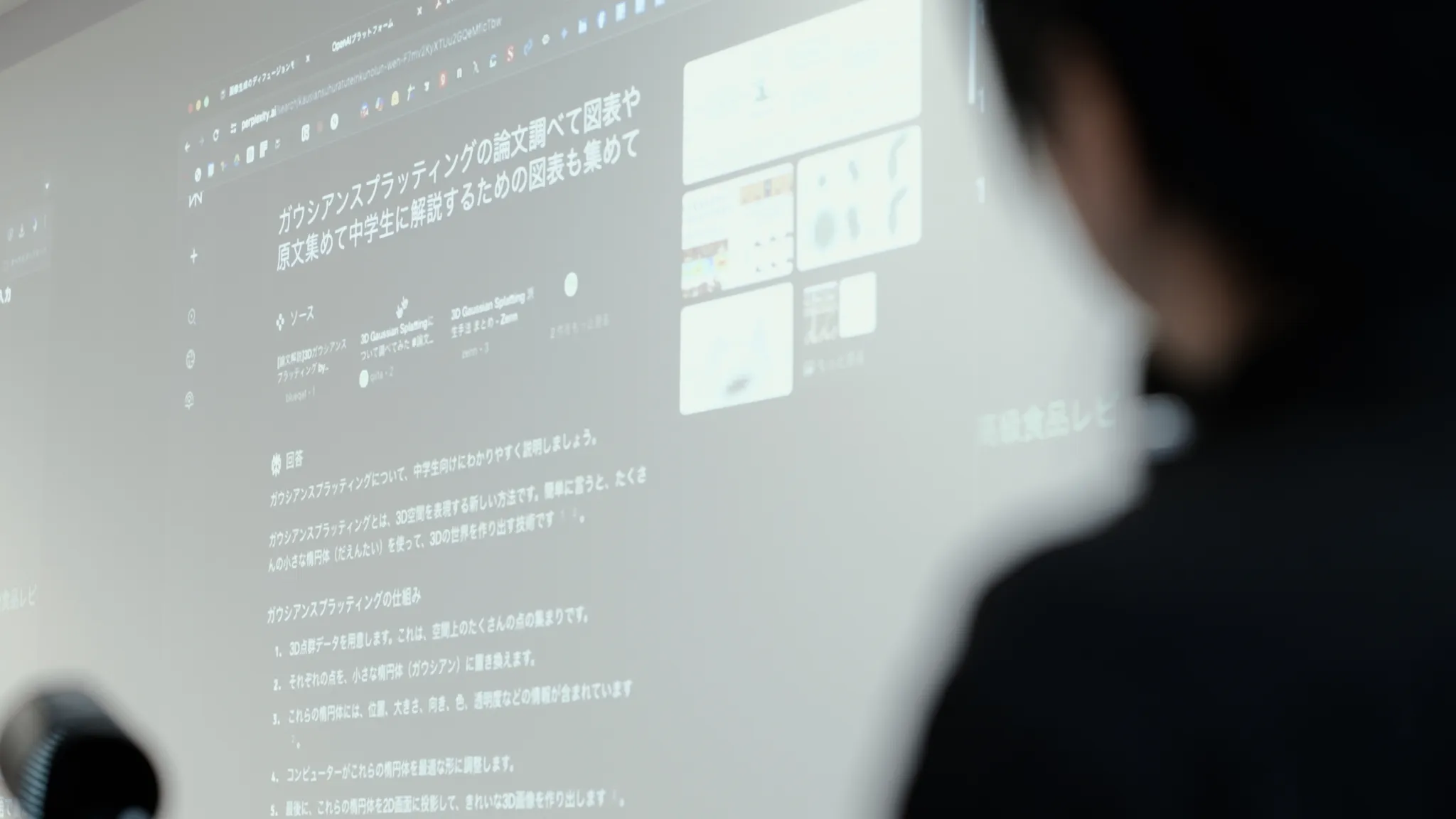

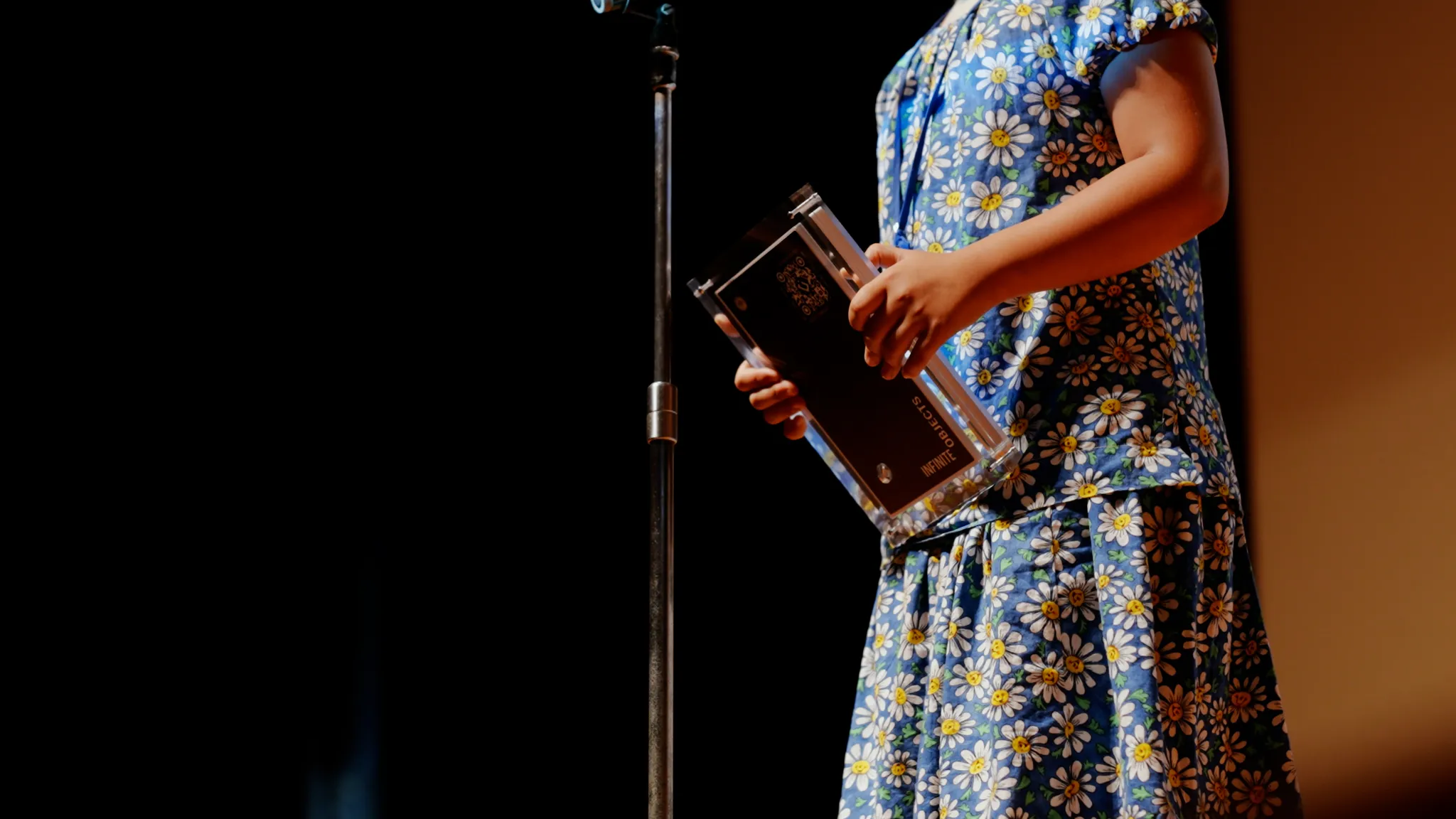

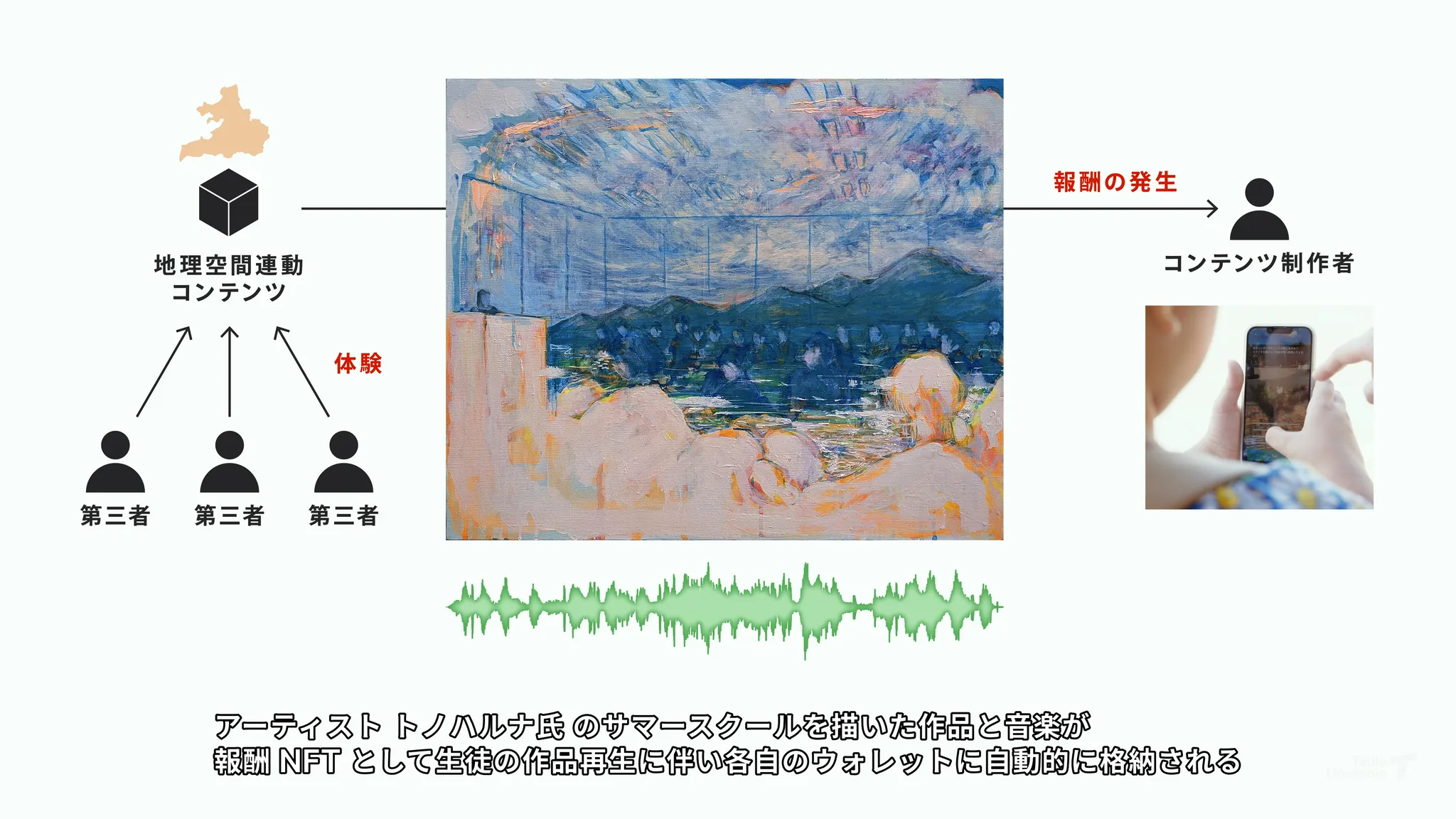

1日目は座学、2日目は糸島を巡るアクティビティと制作、3日目は制作した作品の発表会がそれぞれ行われました。制作した作品はNFT化し、地理空間NFTとして現地に配置。さらに映像作品専用ビデオキャンバス Infinite Objects へ格納しました。

3日間の全工程に同行し撮影を行いました。座学でのレクチャー音声などを交えながら、膨大なカリキュラムとなった濃密な3日間を追う映像となりました。また、スマートコントラクトの技術検証についても盛り込んでいます。BGMは、今回のワークショップでの作例として講師の落合陽一氏が Suno で作成したものを使用。

また、弊社山本がティーチングアシスタントとして参加者の子どもたちのグループの1つへつき、制作のレクチャーを行いました。

スタッフリスト

監督・撮影・録音・編集

鈴木 一平

BONSAI STUDIO

ティーチングアシスタント・撮影スタッフ

山本 健太

BONSAI STUDIO